Abraham Jiménez Enoa y el nuevo periodismo cubano que nadie se atreve a contar. El secreto mejor guardado del periodismo cubano independiente en el siglo XXI

Estamos en un tiempo incierto, en un mapa donde Cuba se dibuja como un enigma y Abraham Jiménez Enoa aparece como protagonista de una crónica que se escribe en presente, aunque su vida esté marcada por el exilio. Su salida de La Habana no fue un simple viaje; fue, como él mismo lo nombra, “caer en el mundo”, con todo lo que implica salir de una isla que parece flotar en una cápsula del tiempo y despertar en una Europa donde el ruido, la abundancia y la velocidad resultan casi insoportables.

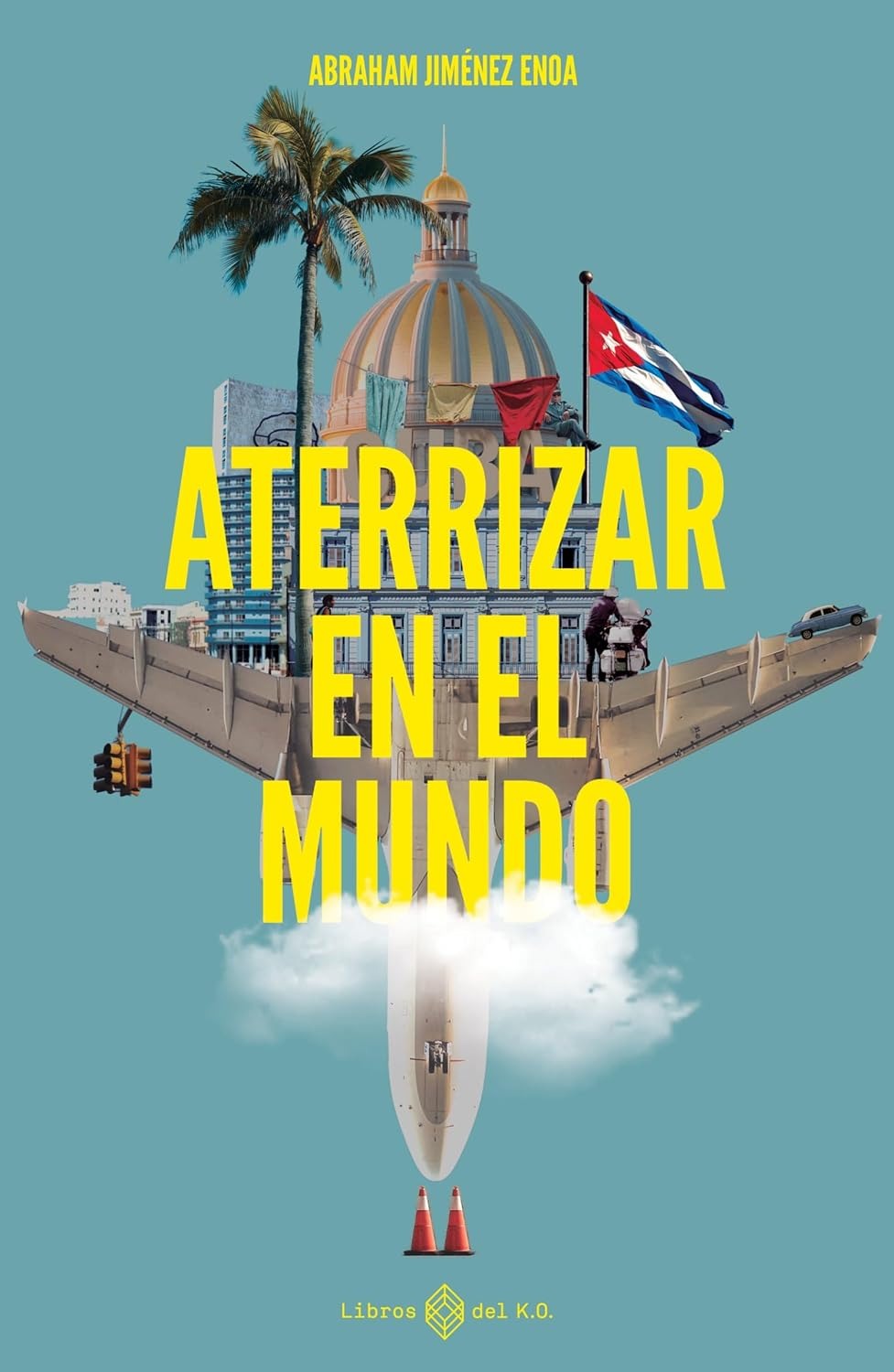

La sensación que transmite su libro Aterrizar en el mundo es la de alguien que se desnuda en pleno vuelo, sin maleta emocional preparada, enfrentándose a un choque brutal entre la carestía de Cuba y la sobreabundancia del consumo en Barcelona. Y, claro, la paradoja: la verdad que él escribe es tan poderosa que lo expulsa de su tierra. Un castigo tan viejo como el periodismo mismo.

Ver esta publicación en Instagram

PUEDES VER EL LIBRO AQUÍ.

El taller de los cronistas modernos

Si hay un lugar que entiende cómo convertir la crónica en un objeto casi literario es Libros del K.O., la editorial que ha apostado por los relatos incómodos, marginales y a veces peligrosos. Desde su fundación en Madrid en 2011, se ha erigido en refugio de historias que no caben en un periódico ni en un tuit, apostando por libros que parecen al mismo tiempo retro y futuristas.

Su filosofía es clara: no se casan con nadie. Publican tanto una crónica de narcotráfico como la mirada íntima de un periodista cubano exiliado. No hay corsés, solo la obsesión de rescatar historias que merecen quedar grabadas en papel. El éxito de títulos como Fariña, convertido luego en serie televisiva, demuestra que todavía existe un apetito por la narrativa periodística profunda, aquella que se lee como una novela pero se siente como un golpe de realidad.

El Estornudo: cuando la plaza pública se convierte en redacción

El caso de El Estornudo es casi cinematográfico. Nació en 2015 como una revista digital independiente, pero lo que la hace especial no es solo su línea editorial, sino el modo en que se producía. Sus textos no se escribían en oficinas ni cafés modernos, sino en plazas públicas, conectados gracias a los vendedores informales de internet, conocidos en Cuba como “camellos de bytes”.

Allí, entre bancos destartalados y parques con señal WiFi, los cronistas se jugaban algo más que una buena historia: se jugaban la libertad. Cada artículo publicado desde esa trinchera digital era un desafío a un sistema que se empeñaba en controlar la información. Y, sin embargo, funcionaba. El Estornudo se convirtió en referente internacional de un periodismo que se hacía con la misma precariedad con la que se respira en la isla.

“No hay internet más libre que el que se roba en una plaza pública”, podría decirse con ironía, aunque detrás late una verdad seria: la creatividad cubana siempre encontró fisuras en el muro.

Camellos de bytes y el ingenio isleño

El fenómeno de los camellos de bytes es solo una pieza del rompecabezas de la innovación tecnológica informal en Cuba. En 2015, ETECSA instaló las primeras zonas WiFi públicas y, de golpe, el acceso a internet dejó de ser un privilegio de élites. El precio seguía siendo caro para la mayoría, pero suficiente para que brotara un ecosistema de trucos, ventas secundarias y conexiones compartidas.

En paralelo existía el famoso “Paquete Semanal”, esa gigantesca biblioteca pirata distribuida en memorias USB y discos duros que recorría la isla como un contrabando cultural. En ese paquete se podía encontrar desde series de Netflix hasta manuales de cocina, pasando por música, videoclips o tutoriales. Una suerte de internet offline, fabricado a mano, que hoy sigue siendo una de las redes de distribución más ingeniosas del planeta.

“En Cuba la carencia se convierte en industria”, y el Paquete es la prueba.

El mundo se fija en Jiménez Enoa

El periodismo de Jiménez Enoa no solo incomodó a las autoridades cubanas, también llamó la atención del planeta. Su trayectoria incluye el Premio Libertad de Prensa Internacional del CPJ en 2022, la beca Michael Jacobs de la Fundación Gabo en 2023 y colaboraciones con The Washington Post, The New York Times, BBC y otros gigantes mediáticos.

Cada reconocimiento es un espejo: lo que en Cuba se castiga, afuera se celebra. Lo que dentro lo convirtió en apestado social —al punto de que su abuela prefirió la fidelidad política al amor por su nieto—, fuera lo ha transformado en símbolo de libertad y resistencia.

Un mapa mediático en ebullición

El caso de Jiménez Enoa no es aislado. Desde 2014 han florecido más de una docena de medios digitales independientes, como CiberCuba o El Toque. Todos aprovechan la grieta abierta por la expansión de internet para desafiar el monopolio mediático oficial.

Este boom mediático ha creado un paisaje nuevo, un archipiélago informativo que multiplica voces, enfoques y narrativas. Lo que antes eran rumores de esquina ahora se publica con rigor y audacia, alcanzando audiencias globales.

La represión como motor del exilio

Claro, esa libertad tiene un precio. En 2020, agentes de Seguridad del Estado desnudaron y esposaron a Jiménez Enoa, lo interrogaron durante cinco horas y amenazaron a su familia. Él, en vez de callar, publicó otra columna en The Washington Post. Sabía que podía ser la última. No lo fue, pero sí fue el inicio de un exilio inevitable.

En Barcelona, la sombra lo persiguió: en 2023, dos hombres con acento cubano lo amenazaron en plena calle. Ni siquiera el Mediterráneo lo protege del largo brazo del miedo.

Dos libros para entender una vida

Su primer libro, La isla oculta, muestra a Cuba desde las rendijas: los barrios invisibles, las tragedias silenciosas, los personajes que rara vez entran en la narrativa oficial. Su segundo, Aterrizar en el mundo, alterna recuerdos de La Habana con la sorpresa de vivir en Europa. Juntos componen el retrato íntimo de un hombre que pasó de ser marginado en su tierra a convertirse en voz internacional.

“La verdad espera. Solo la mentira tiene prisa.” (Proverbio tradicional)

El futuro vintage del periodismo cubano

Quizá lo más fascinante de esta historia no es el exilio, ni los premios, ni siquiera la valentía individual. Lo verdaderamente revelador es que el futuro del periodismo se parece más a El Estornudo que a cualquier conglomerado mediático global. Ingenio, narración, riesgo y tecnología informal: eso es lo que define el oficio en Cuba y, cada vez más, fuera de ella.

En una isla donde la electricidad falla, los alimentos escasean y las colas son eternas, los periodistas han aprendido a trabajar con lo mínimo, a convertir la falta en motor narrativo. Y en ese contraste se encuentra la fuerza: un periodismo artesanal en tiempos de algoritmos.

El propio Jiménez Enoa lo confiesa con ironía: “Es difícil para los cubanos que salimos de la carestía no tirarnos de cabeza en la piscina del consumo más desbocado”. Pero también es cierto que esa mirada doble —entre la austeridad forzada y la abundancia desbordada— les da una ventaja única para contar el mundo.

¿Y ahora qué?

El periodismo cubano independiente ya no es un susurro clandestino; es un fenómeno con proyección internacional. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿podrá consolidarse dentro de la isla o seguirá siendo una voz en el exilio? ¿Serán los camellos de bytes, las plazas WiFi y el Paquete Semanal los pilares de una prensa futura, o todo quedará en la nostalgia de un ingenio obligado por la escasez?

Lo único seguro es que la crónica de Abraham Jiménez Enoa seguirá escribiéndose, entre la añoranza de La Habana y el desconcierto de Barcelona, como si su destino fuera recordarnos que la verdad, cuando se escribe, nunca deja de incomodar.