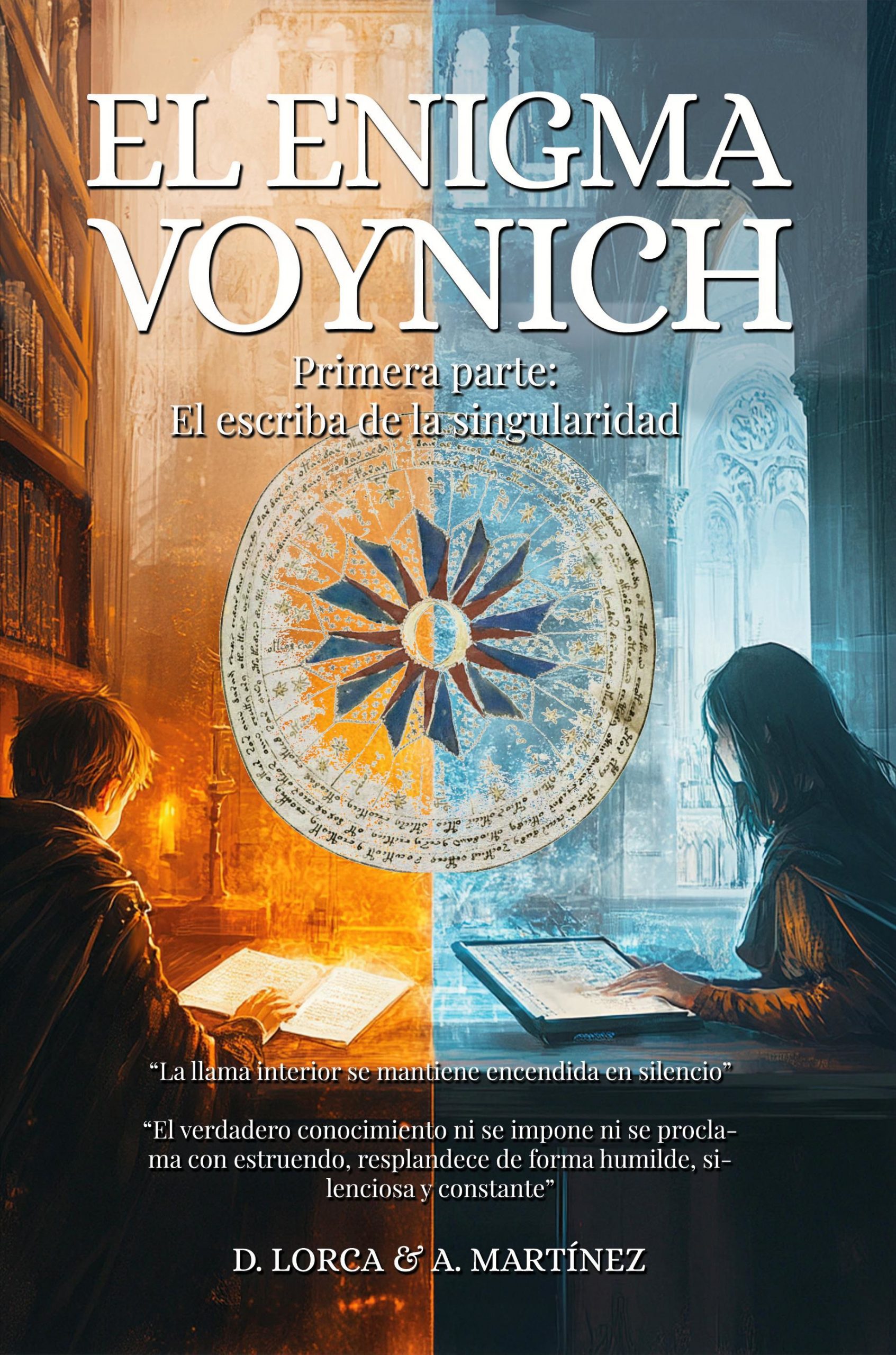

El enigma Voynich, inspiración de una saga literaria firmada por dos psicólogos valencianos

El Manuscrito Voynich, considerado el códice más enigmático del mundo, ha fascinado durante siglos a criptógrafos, científicos e incluso a la CIA sin que nadie lograra descifrarlo.

Ahora, dos valencianos, David Lorca Cervantes y Ana Martínez Luján, psicólogos y pareja en la vida real, transforman este misterio en el punto de partida de una saga literaria de ficción histórica con vocación internacional: El Enigma Voynich.

“El escriba de la singularidad”, la primera de las entregas, ya está disponible en Amazon y promete al lector una combinación de thriller histórico, investigación contemporánea y personajes inolvidables, con una hipótesis inédita añadida sobre el propósito y autoría del manuscrito.

“No partimos de una investigación para escribir. Imaginamos, escribimos, y la historia nos exige investigar. Cada hallazgo nos revela nuevos descubrimientos, nuevas ideas. De ahí nace y se desarrolla esta novela”, explican los autores.

Más que una novela: nuevas dimensiones para abordar el enigma y el misterio

La trama entrelaza la Valencia actual, donde los propios autores se convierten en protagonistas de la investigación, con la Europa del siglo XV, en plena efervescencia intelectual y bajo la amenaza de la Inquisición.

Figuras históricas como Jan Hus, Cosme de Médici o Poggio Bracciolini aparecen en una narración que combina rigor histórico y tensión narrativa.

El relato cobra especial fuerza en torno a un niño neuro divergente, personaje central que aporta una perspectiva única y que ya ha despertado gran empatía entre lectores. Una lectora, madre de un niño con condiciones del espectro autista (CEA), ha definido la obra en Amazon como “un descubrimiento que atrapa en cada página”.

El Enigma Voynich es el inicio de una saga literaria que conecta con valores universales: la resistencia cultural, el poder del conocimiento como acto de libertad y la importancia de la curiosidad como motor humano. Abordando el enigma desde una dimensión psicológica.

Los autores se inspiran en el pensamiento crítico y reivindican ciertas condiciones neuropsicológicas para enriquecer la forma en que interpretamos la historia y el presente.

Diferentes análisis editoriales realizados con IA sitúan la novela junto a las de Dan Brown y con comparativas cercanas a El nombre de la rosa de Umberto Eco, consolidando su potencial como una de las revelaciones literarias de 2025.